Il viaggio proseguì lento. Sempre più spesso il treno si fermava per ore, in mezzo a un buio impenetrabile durante la notte, tra foreste incontaminate o estese praterie durante il giorno. Immobili ad attendere chissà cosa, chiusi nei vagoni, ammassati. La puzza ci soffocava, l’intolleranza aumentava e le reazioni erano sempre più violente.

Passarono altri due giorni e ormai era chiaro che aprivano i vagoni due volte: in tarda mattinata e al tramonto. Fu così anche alla sera del terzo giorno, ma quando scendemmo dal treno non eravamo in una stazione, ma in una piana che sembrava infinita, interrotta solo da alti fili spinati e torrette di controllo, oltre ai quali lunghe baracche di legno simili a stalle erano perfettamente allineate, a perdita d’occhio. Sul lato da cui eravamo arrivati si vedeva una costruzione in muratura con una torre centrale, sotto la quale era passato il convoglio. Il sole calava all’orizzonte. Rimasi stupito, interdetto di fronte a quello scenario. Il mio turbamento aumentò quando vidi dei gruppi di uomini, illuminati dalla luce bassa del calar del sole, oltre la rete metallica: erano terribilmente magri, con i capelli tagliati quasi a zero, vestiti con strani abiti a strisce. Sembravano apparizioni di anime vaganti, sofferenti e silenziose. Ricordai una lezione sull’Eneide e pensai alla folla di anime che si accalcavano sulle rive dell’Averno, alle porte dell’Ade.

Rimanemmo tutti in un silenzio attonito, guardandoci in giro in quel luogo che sembrava uscito dal nulla e sapeva di morte, ma furono solo pochi istanti, perché i cani dei nazisti incominciarono a latrare, i soldati a inveire lanciando comandi per lo più incomprensibili. Un gruppetto di ufficiali SS osservava a distanza in silenzio, con distacco. Lo smarrimento di noi prigionieri fu efficientemente disciplinato da spintoni e urla da parte dei nazisti, che ci indirizzavano oltre la locomotiva, verso un gruppo di edifici bassi.

«Vogliono che ci sbrighiamo» ci spiegò Donato, con voce tesa.

Mentre ci allontanavamo guardai ancora gli uomini oltre la recinzione e vidi che tra loro c’erano anche dei ragazzini, alcuni accennarono a piccoli gesti di saluto, quasi di nascosto.

«Ma cos’è questo posto… li avete visti quelli delle baracche?» chiesi mentre camminavo e mi resi conto che la mia voce aveva il suono della paura.

«È un incubo…».

«Vorrei che lo fosse…» sussurrò Bruno.

Arrivati a destinazione i soldati ci indicarono di entrare in una costruzione alla nostra destra: era una lunga stanza che conteneva delle panche.

«Alles ausziehen, sofort! Und dann da rein!» ordinò una guardia indicando una porta.

«Ha detto di spogliarci e poi di entrare in quella stanza» tradusse ad alta voce Donato. Chi ebbe qualche dubbio o esitazione dovette subito cambiare idea grazie a calci e spintoni ben assestati. Denudati ci sentivamo tutti più fragili e vulnerabili, ci guardavamo l’un l’altro con gli occhi sbarrati, chiedendoci cosa sarebbe successo, ma in silenzio entrammo nell’altro locale, che era anch’esso lungo ma completamente spoglio, senza finestre, nel quale si potevano vedere solo dei tubi sul soffitto da cui si aprivano delle bocche da doccia. C’erano due porte, ma una non venne aperta.

Io avevo il fiato grosso per l’agitazione, pensai di reagire, ma mi resi conto che era impossibile, sarebbe stato un suicidio. Non sentivo neppure freddo per la tensione. Entrai nel locale. Eravamo ammassati e nudi come animali, impotenti.

Quando la stanza fu piena di persone la chiusero e dopo pochi istanti dalle docce piovve dell’acqua mista a disinfettante, l’odore acre ci colpì immediatamente e dopo poco la pelle e gli occhi incominciarono a bruciare.

«Basta!» si mise ad urlare qualcuno dopo un paio di minuti.

«Tu che conosci ’sto cazzo di tedesco, come si dice basta?» chiese un uomo a Donato.

«Stop!, ma non credo ti ascolteranno» rispose mentre si copriva gli occhi con le mani. Io facevo lo stesso, cercavo di preservarmi la vista, ma quell’accidente di disinfettante sembrava ustionare tutto il corpo. In quel momento l’acqua cessò e dopo ancora qualche minuto, lasso di tempo che sembrò a tutti un’eternità, riaprirono la porta e potemmo uscire.

«Zieht euch wieder an, schnell!» comandò un tedesco. Tutti guardarono Donato.

«Ha detto di rivestirsi».

«Da bagnati?» chiese qualcuno perplesso, ma Donato alzò le spalle e con le mani incominciò strofinarsi la pelle così da togliere più acqua possibile. Lo imitai e capii che qui saremmo stati trattati come bestie senza dignità. Capii anche che non c’era da discutere, bisognava obbedire e basta.

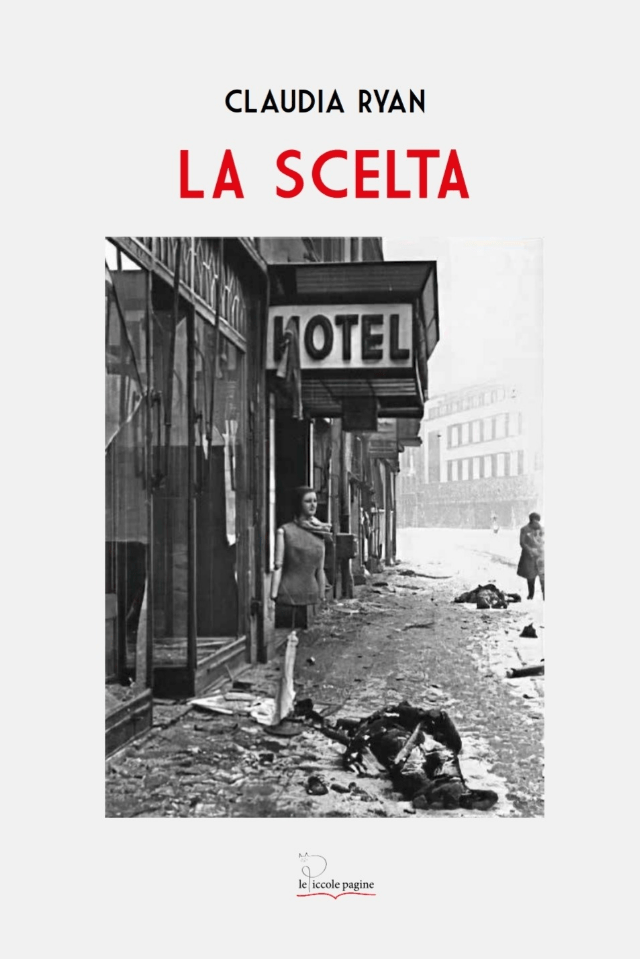

Tratto da “LA SCELTA” di Claudia Ryan, romanzo basato sulla vera storia di Corrado Guaita, studente diciassettenne di Pavia che prima lottò con i partigiani, poi venne deportato ad Aushwitz come lavoratore coatto. Tornò a casa quasi dopo due anni con 30 kg in meno.